중공업만이 한국을 살릴 수 있다.

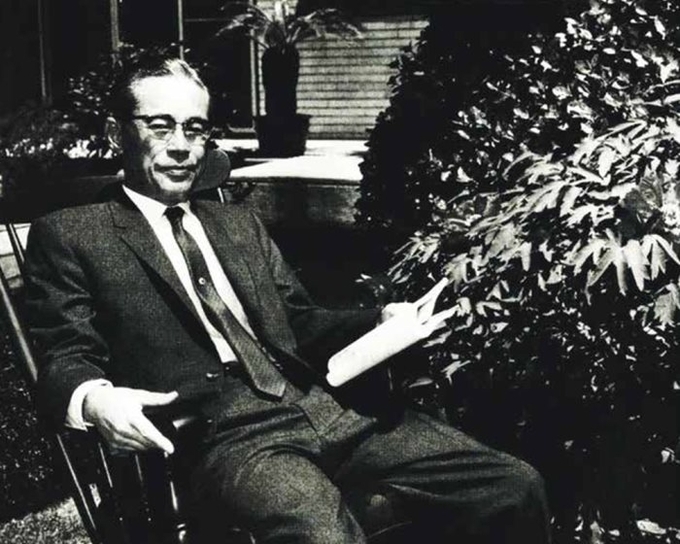

한국 경제인협회의 회장을 맡은 이병철은 이렇게 판단했다. 협회 회원들의 논의 결과도 같았다. 이 같은 내용은 즉시 박정희를 수뇌로 한 혁명정부에 전달됐고, 채택됐다. 군인들의 장점은 별다른 게 아니었다. 빠르게 결정하고 대단한 추진력을 보였다. 일을 일사천리로 진행됐다. 이병철과 경제인협회 회원들은 미국과 일본을 찾아 우리 중공업 산업 부흥 계획을 알리고 투자를 요청했다.

하지만 토끼가 마음을 고쳐 먹는다고 호랑이가 될까? 쉽지 않은 일이었다. 해외의 시각도 그랬지만, 내부의 문제도 많았다. 무엇보다 이병철 수준의 경영을 이해하는 한국 경영인도 드물었다. 이병철의 자서전에는 이런 사례가 있다.

“자금이나 기술 면에서 난처한 사람이 생기면 일본의 경제단체나 개인에게 연결시켜 주고 미국이나 구주(유럽)에도 알선하여 여러모로 서로 협력을 아끼지 않았다. 그러나 그중에는 경영에 관한 지식이나 경험이 없고 겉으로만 공장건설 계획을 내세울 뿐, 구체적으로는 아무런 준비도 없는 한심한 사람도 있었다.

중공업에 참여하겠다는 사람이 있어 일본에 동행하여 가와사키川崎 제철 사장을 소개해 주었다. 그러나 ‘도대체 이야기가 되지 않으니 사람을 바꿔 달라’고 일본인 사장이 하소연하는 일까지 있었다. 그 사람에게 공장 건설 계획의 진척 상황을 물었더니, ‘기술자 5명을 데리고 내가 몇 해 동안을 검토해왔다’고 태연하게 말하는 것이었다.

기술자 5명을 데리고 가내 수공업도 아닌 대형 중공업 공장을 지으려 했다고 주장한 이 황당한 사람이 누군지는 제대로 설명하지 않았다. 하지만 짧게 자서전 속에 언급한 내용에는 경멸의 의식이 엿보였다.

1961년 9월초 이병철은 남궁련 경제인협회 부회장과 함께 미국을 찾는다. 샌프란시스코 국제 산업회의에 참석하기 위한 노정이었다. 세계 80여 개국에서 500여 명의 기업인들이 한자리에 모여 자유기업의 국제적 유대와 상호 협조에 의한 경제발전의 촉진을 토의하기 위한 자리였다.

이병철의 속내는 또 달랐다. 한국 경제인대표로 참석해 현장에서 미국 정부와 경제계에 한국 정부의 입장을 설명하고 정유산업과 비료 공장 건설을 위한 투자유치가 더 큰 목적이었다.

비료공장 건설을 위한 자금? 어디서인가 많이 듣던 말이다 싶다. 그렇다. 우리의 이병철 이야기를 꾸준히 읽어온 독자들은 알겠지만, 무역과 제당, 모직 등에서 잇따라 크게 성공한 이병철이 한국 금융계의 대부가 되고 야심차게 추진했던 것이 바로 아시아 제일의 비료 공장 건설이었다.

‘기왕이면 한국 시장뿐이 아니라 아시아 전역을 시장으로 하는 공장을 지어야 한다.’ 당초 이병철의 야심이었다. 이병철의 스타일이었다. 기왕하는 것이라면, 한국 최고를 넘어 아시아 최고가 되야 한다는 것, 지금은 삼성의 스타일로 자리잡았다. 기왕에 하는 것, 세계 최고여야 한다는 것, 바로 오늘의 삼성전자를 있게한 정신이었다.

이병철의 ‘오직 하나’의 정신은 삼성만 이어받은 게 아니다. 그의 자녀들이 설립한 CJ그룹이 ‘Only One’을 표방하고 있고, 신세계는 ‘The Best’를 기업의 가치로 내세우고 있다.

하지만 당대 이병철의 이상은 현실에 좌절해야만 했다. 기억하는 독자도 있겠지만, 4.19 혁명 정부의 압박에 이병철은 비료 공장 사업계획서를 정부에 던진 채 일본으로 떠나야만 했다. “이 공장은 반드시 지어주시오.” 당시 이병철은 보유했던 한국 4대 주요 은행의 대주주 신분을 포기해야 했지만, 그보다 더 안타까워했던 게 비료 공장 설립 계획을 포기하는 일이었다. 이병철은 자서전에서 “훗날 사업계획서를 찾았지만, 계획서 자체가 어디로 갔는지 알 수 없었다.”고 적고 있다.

가슴에 멍울로 남은 그 계획, 그 계획이 바로 비료공장 건설 계획이었다. 그 잃어버렸던 꿈이 이제 다시 살아나고 있는 것이었다. 5.16 군사 혁명정부의 강한 추진력과 이병철의 꼼꼼한 계획이 어울려 새롭게 싹을 틔우고 있었다. 물론 당장 이병철이 생각했던 비료공장이 추진되지는 않았다.

당시 혁명정부는 이병철의 계획을 존중은 했지만, 그렇다고 확신을 가지고 전격적으로 채택한 것이 아니었다. 이병철은 미국에서 얻은 다양한 경험을 토대로 다시 혁명정부를 설득했다. 당시 혁명정부는 중공업의 중요성은 인식하면서 당장 급한 것으로 농업의 발전을 염두에 두고 있었다. 당시 한국 노동자 대부분이 농업에 종사하고 있어, 이들을 먹여 살리는 것은 농업을 발전시키는 것이었기 때문이었다

당시 혁명정부의 일부는 이같은 현실을 고려해 농업과 경공업을 위주로 산업발전 정책을 운영하자는 입장이 있었고, 이병철과 같이 바로 중공업에 전력을 해 ‘판을 바꾸는 혁명적 발전’이 필요하다는 주장이 있었다. 이병철은 다시 한번 중공업 육성을 강조했다.

혁명정부는 이병철의 주장을 받아들였다. 이병철을 중심으로 한 경제 협력단을 꾸려 다시 미국에 보내고, 또 다른 경제협력단을 꾸려 유럽으로 보냈다. ‘돈을 빌려 오라’는 것이 이 협력단에게 떨어진 절대절명의 사명이었다. 이병철이 미국을 찾은 것은 1961년 11월의 일이었다. 다양한 투자 유치 활동을 벌였으나, 어찌 첫 술에 배가 부를까? 이병철은 당시 성과를 이렇게 정리했다.

당시 투자유치에는 성공하지 못했다. 그러나 적지 않은 회사들이 투자 계획서를 들고 찾아왔다. 그중 일부는 훗날 한국에 크게 투자를 했다.

당장의 성과는 없었지만 미래의 투자에는 성공했다는 의미다. 이병철은 이렇게 조금씩 조금씩 한국을 위한 새로운 경제 개발 계획의 청사진을 만들어갔다. 그 청사진이 그린 것은 한국 경제 기적의 초석이 된 ‘울산공업단지’의 건설이었다.

한국경제인협회 회장을 맡은 이병철은 중공업만이 한국을 살릴 길이라고 생각했다. 박정희 정부의 협조로 빠르게 진행되는 듯 보였다. 하지만 토끼가 호랑이가 될 순 없는 법. 이병철의 경영 방식을 이해하는 국내 경영인은 드물었다. 결국 그는 현실의 벽에 부딪힌다. 하지만 이런 현실 속에서도 한국 경제를 위핸 개발의 청사진을 그려간다.